“Nella lotta alla desertificazione serve investire nel capitale umano”

Pier Paolo Roggero, docente dell’università di Sassari e membro del CTS di Re Soil, è intervenuto a Riyadh alla COp16 sulla desertificazione. “La tecnologia, da sola, non è sufficiente ad affrontare il problema. Servono soluzioni personalizzate, che coinvolgano fin da subito le comunità locali”

di Emanuele Isonio

“I processi di desertificazione e di degrado del territorio sono guidati da processi ecologici, a loro volta strutturalmente accoppiati a processi sociali e culturali. Ecco perché qualsiasi intervento contro la desertificazione non può avere successo se non prevede un qualche tipo di soluzione di carattere sociale”. L’analisi è di Pier Paolo Roggero, professore ordinario di Agronomia all’università di Sassari, intervenuto a Riyadh in occasione della COP16 sulla desertificazione, nell’ambito di un evento organizzato dai ministeri degli Esteri, dell’Ambiente, dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e con il supporto della Struttura di Missione Piano Mattei – Presidenza del Consiglio.

Un appuntamento di grande importanza per la sicurezza alimentare e il futuro dell’intero pianeta, quello ospitato in Arabia Saudita. All’evento hanno preso parte 197 delegazioni in rappresentanza di Stati e istituzioni internazionali. Unico (e molto ambizioso) l’obiettivo: raggiungere un accordo sugli obiettivi di gestione sostenibile del territorio, per promuovere pratiche volte a evitare, ridurre e invertire il degrado del suolo e per combattere la desertificazione, sostenendo la resilienza alla siccità.

La questione è cruciale e coinvolge sempre più Stati nel mondo. “Si stima che 3,2 miliardi di persone vivano attualmente su terreni degradati, un numero che rappresenta più del 10% del volume totale di terra sul nostro pianeta. 168 Paesi sono direttamente coinvolti in questo fenomeno” ricordava ad agosto scorso Alain-Richard Donwahi, presidente UNCCD. E l’Italia, insieme al resto dell’Europa meridionale, non è assolutamente immune al problema: il fenomeno interessa il 65% delle aree agricole aride, semiaride e secco-subumide.

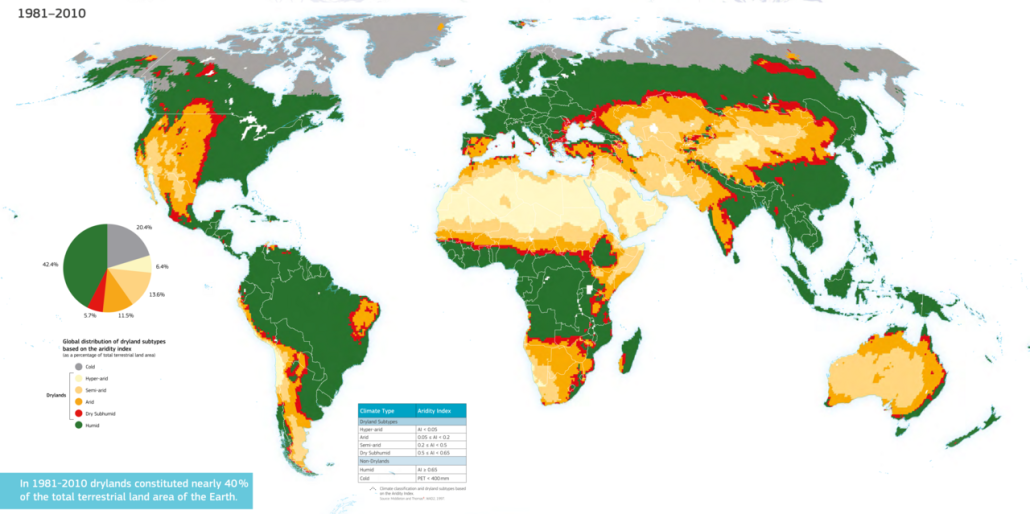

Distribuzione globale delle aree aride in base all’indice di aridità calcolato su una media di 30 anni dal 1981 al 2010, in base alle 4 categorie dell’indice di aridità: iperarido, arido, semiarido e subumido secco. I deserti tipici sono indicati dalla categoria iperarido (giallo chiaro). FONTE: Cherlet, M., Hutchinson, C., Reynolds, J., Hill, J., Sommer, S., von Maltitz, G. (a cura di), World Atlas of Desertification, Publication Office of the European Union, Lussemburgo, 2018. CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=147385297.

L’appuntamento di Riyadh è stata quindi l’occasione per una serie di summit di alto profilo, dialoghi ministeriali, confronti sulle sfide e sulle possibili soluzioni. Numerose le innovazioni tecnologiche suggestive e promettenti presentate nei diversi panel della COP26. “Ma affrontare il degrado del territorio e la desertificazione solo attraverso la tecnologia si tradurrà in un fallimento, soprattutto nelle aree vulnerabili e fragili” ammonisce Roggero.

Professor Roggero, la speranza salvifica verso le soluzioni figlie della tecnologia è quindi mal riposta?

Sia chiaro: gli investimenti in ricerca e sviluppo tecnologico sono indispensabili per affrontare la desertificazione, la siccità e il degrado dei suoli. Ma da soli non bastano. O meglio, occorre usare bene le tecnologie più opportune al contesto ecologico e sociale e al momento opportuno. Anzi, in alcuni casi potrebbero anche produrre un pericoloso effetto boomerang. Non esistono soluzioni “one-fits-all”.

Nel suo intervento alla COP16 ha sostenuto l’importanza di intervenire sulla componente sociale che porta alla desertificazione. Perché?

Perché l’ambito ambientale è inscindibile con quello socio-culturale. E ciò vale a tutte le latitudini. In Italia, l’abbandono delle aree interne montane, ha causato incuria e degrado del territorio con un conseguente aumento del rischio incendi e dei fenomeni di dissesto idrogeologico. In modo analogo, in Africa le distorsioni sulla proprietà fondiaria hanno causato diffusi fenomeni di sovrapascolamento, accentuando i fenomeni erosivi del suolo. È chiaro che per contrastare questi fenomeni non siano sufficienti, pur se utili, i Canadair o i collari GPS.

Quali tipi di interventi ritiene quindi utili per porre un argino a degrado e desertificazione?

Vanno “ritagliate” soluzioni su misura, che siano ben contestualizzate nella diversità dei contesti ecologici e socio-culturali. Solo in questo modo si può attendere che vengano adottate pratiche a davvero efficaci a scala locale per la rigenerazione dei suoli. Ciò implica investire nelle capacità degli attori locali, quindi con approcci dal basso, puntando sulla crescita del capitale umano e sociale locale e co-progettando insieme a loro, e non solo per loro, percorsi di gestione sostenibile del territorio e dell’acqua. In questi percorsi dunque la ricerca scientifica, l’iniziativa privata e le scelte politiche devono essere ben concertate.

Teme che gli interventi calati dall’alto siano inutili?

Non solo: ci sono già diversi casi in cui hanno dimostrato di essere addirittura controproducenti. Faccio un esempio: piantare nuovi alberi è un’attività che apparentemente ha solo lati positivi e che trova grande sostegno da parte dell’opinione pubblica. Non a caso molti Stati e imprese stanno facendo investimenti in tal senso, con progetti “semplificati” che hanno spesso il sapore del “green washing”. Diversi studi scientifici hanno dimostrato che in certe situazioni e contesti, piantare alberi non è la soluzione e può determinare perturbazioni a livello ecologico e sociale che peggiorano la situazione. Per esempio, nei deserti israeliani, è stato dimostrato che la copertura arborea con specie resistenti alla siccità diminuisce l’albedo nei terreni desertici di colore chiaro, che naturalmente riflettono i raggi solari, contribuendo così a smaltire l’energia solare in eccesso.

La parola d’ordine quindi è contestualizzare le possibili soluzioni?

Senza dubbio. Gli investimenti in capitale umano servono proprio per sviluppare soluzioni utili a ciascuna specifica condizione. L’impegno degli stakeholder locali nella sensibilizzazione e nella co-progettazione dell’azione e dell’investimento nelle popolazioni locali, in particolare nei giovani e nelle donne, è fondamentale per un successo reale e duraturo.

Il suo intervento alla COP16 si è svolto in occasione dell’incontro sul contributo che il Piano Mattei sviluppato dal governo e, più in generale, l’ecosistema italiano possono dare alla gestione sostenibile dei territori in Africa. Secondo lei, un approccio del genere può andare nella direzione giusta per contrastare la desertificazione?

Il Piano Mattei propone un nuovo approccio integrato rivolto anche alla lotta contro la desertificazione e prevede interventi sull’intera catena della gestione delle risorse idriche e del recupero ambientale di territori degradati. Riunire soggetti diversi, come istituzioni nazionali e sovranazionali, settore privato, università, centri di ricerca e organizzazioni della società civile, è essenziale per mettere a sistema competenze diverse e indirizzare nel modo virtuoso gli investimenti, oltre a offrire significative opportunità al settore della ricerca all’interno dei Paesi a cui si rivolge.

Il Piano, per quanto attiene il contrasto agli effetti della desertificazione, riguarda aree particolarmente fragili in quanto ubicate in territori aridi e iperaridi, dove il corretto impiego delle risorse idriche locali è fondamentale per l’efficacia delle azioni. Occorre tenere conto della sostenibilità, sociale e ambientale dell’uso delle risorse idriche locali, evitando potenziali conflitti nelle comunità locali tra usi agricoli e altri usi civili e industriali. In Nord Africa si sta facendo largo uso di acqua di falde fossili, che sono risorse non rinnovabili e in costante declino. Anche in questo caso occorre contestualizzare gli interventi per renderli sostenibili nel lungo periodo.

In tal senso, quale contributo può dare al Piano Mattei una realtà come Re Soil Foundation?

Re Soil sta progettando un ecosistema tecnologico per promuovere scienza, innovazione e sviluppo sulla valorizzazione dei suoli nel quadro della bioeconomia circolare. Fin dalla sua nascita ha puntato molto nello sviluppo di nuovi spazi e strumenti di apprendimento in cui ricercatori, insegnanti, agricoltori e policy makers coprogettano percorsi per la tutela e il ripristino della fertilità dei suoli.

Un esempio virtuoso in tal senso è rappresentato dai pacchetti didattici sulla salute del suolo che Re Soil ha realizzato e messo a disposizione gratuitamente per studenti e insegnanti di ogni ordine e grado, con particolare attenzione alle scuole primarie e secondarie di primo grado. Questo expertise può certamente tornare utile anche in contesti diversi: poche realtà hanno infatti capito il valore della sensibilizzazione sulla salute del suolo a partire dai giovanissimi e sviluppato strumenti specifici per loro. In questo modo, possono trasformarsi in veri e propri catalizzatori di consapevolezza, trasferendo questa maggiore sensibilità all’interno delle proprie famiglie.

©FAO/Sahil

©FAO/Sahil Pok Rie Pexels free to use

Pok Rie Pexels free to use  Maasaak: Attribution-ShareAlike 4.0 International CC BY-SA 4.0 Deed

Maasaak: Attribution-ShareAlike 4.0 International CC BY-SA 4.0 Deed